Google アカウント移行の際に手間取った話

はてなブログはじめました

かねてから、技術系の人ははてなブログをよく使っているという印象があって、密かに憧れていたのですが、自分も始めてみることにしました。先人たちに倣って、(あんまり難しいことはわかりませんが)技術的なことを書ければいいなと思っています。

Google アカウントを移行した

実は1年前くらいからアカウントは取っていたのですが、中学の頃から使っている Gmail のアドレスがそろそろ気に食わなかったので、あんまり恥ずかしくないメールアドレスにしようと、Google のアカウントを新しいものに切り替えました。とはいえ、自分もそこそこに Google 信者なので、一瞬で移行するというわけにもいかなかったので、その手順をまとめておきたいと思います。

Google カレンダーの移行

ブラウザから旧アカウントで Google カレンダーにアクセスし、右上の歯車から設定を開き、「カレンダー」タブを選択します。カレンダー一覧の下に「カレンダーをエクスポート」というリンクがあるので、それをクリックすれば、全てのカレンダーが zip に入ったものをダウンロードできます。(中身は iCal のファイルでしたが、Mac からダウンロードしたから?)

次に、新アカウントで Google カレンダーにログインし、さきほどと同じように設定の中からカレンダータブを選択しましょう。あらかじめ予定をインポートさせる先のカレンダーを作っておいて、「カレンダーをインポート」から、先ほどのファイルと、予定を保存する先のカレンダーを選択します。カレンダーの数が多いと大変ですが、手順としては別に難しくはないですね。

Gmail の移行

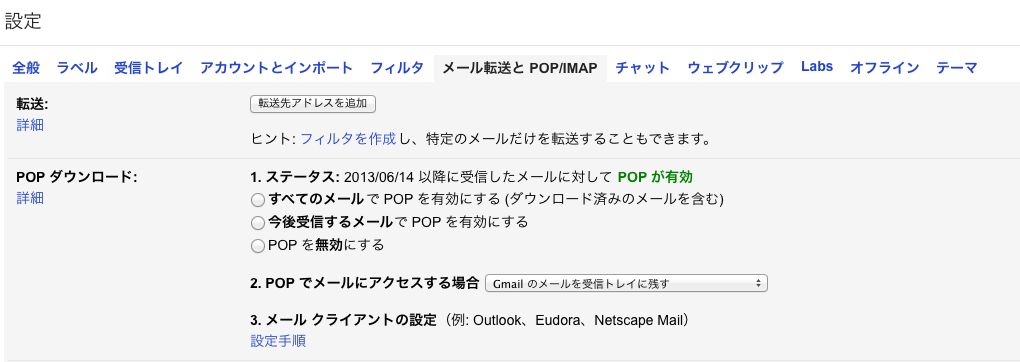

困ったのはこっちでした。「不要なメールを削除しなくてもいい」が Gmail の昔からのウリ。旧アカウントのメールも残しておきたかったので、新アカウントの方にメッセージを移行していこうと思いました。いくつか方法はありそうでしたが、POP3 で別のアカウントにアクセスする "Mail Fetcher" という機能が公式で提供されているので、それを使うことにしました。まずは、旧アカウントでPOPでのダウンロードを有効にしておきます。

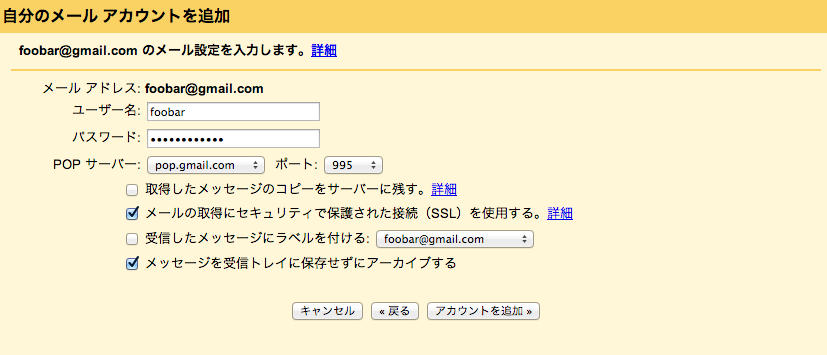

新アカウントの方で Mail Fetcher の設定をします。歯車マークから設定画面を開き、「アカウントとインポート」→「自分の POP3 メール アカウントを追加」を選択します。その後、旧アカウントのメールアドレスを入力すると、設定画面に移ります。

- ユーザー名 : 旧アカウントのユーザー名

- パスワード : 旧アカウントのパスワード (2段階認証を行っている場合は application-specific password)

- POP サーバー : pop.gmail.com

- ポート : 995

- 「メールの取得にセキュリティで保護された接続 (SSL) を使用する。」にチェック

ほかのサイトも参考にしつつ、何度か試みましたが、だいたいこんな感じでうまいこといったと思います。2段階認証をオンにしているのを忘れていたので、普段のパスワードを入力したりしてハマりました。2段階認証を使っている方は、忘れずに application-specific password を発行して、それを入力しましょう。「メッセージを受信トレイに保存せずにアーカイブする」のチェックを付け忘れた結果、未読メッセージ10,000件超とかになりましたが。

Mail Fetcher の罠

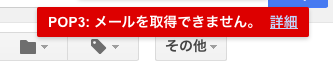

順調に昔のメッセージがインポートされていって、懐かしいなぁーなんて思っていたのですが、数時間したところで突如「POP3: メールを取得できません。」というメッセージが。

最初は「ちょっと調子悪いのかな」程度に思っていたのですが、次の日の朝に起きてもメッセージがインポートされていない。しかも別のアドレスから新アカウントにメールを送っても受信できない。これは困った!

Google のヘルプ・フォーラムを見てもよくわからず。でも、どうも他の人も似たような症状を経験しているらしい。POPサーバーに頻繁にアクセスしすぎなんじゃないかとか。時間が経てば直るのではという話だった。うーむ…… アドレス変更の通知メールも送ったのに、メールが受信できないのは困る……

結局その日の夜に、突然たくさん新着メールの通知が来て、どうも直っているらしかった。今は正常に使えています。

まとめ

- 2段階認証を行っている場合は application-specific password を入力するのを忘れない

- Mail Fetcher を使う場合は、実際にそのアカウントを運用し始める前にメールをインポートしておく (アドレス変更メールを送る前に余裕を持ってやっておきましょう)

- 自分の文章は冗長になりがちなので最後にこうやってまとめます